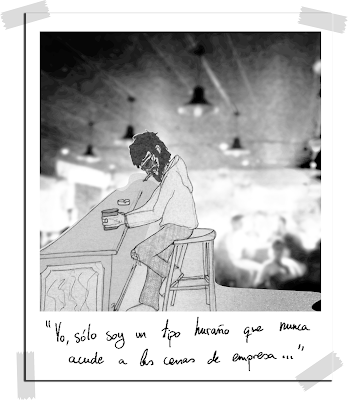

fotografía_de_la_vergüenza.jpeg

Soy

la mitad exacta de un matrimonio convencional.

Como cualquier otro matrimonio funcional, tengo con mi mujer

la cantidad justa y necesaria de cosas en común que hace que la convivencia sea

soportable y la atracción sexual óptima como para solucionar nuestras

discusiones follando.

Eso no significa que no tengamos diferencias. Las tenemos, y

muchas.

Sobre todo, estas diferencias se hacen patentes en

nuestras relaciones sociales.

Yo, sólo soy un tipo huraño que nunca acude a las cenas de

empresa, que sólo se relaciona con otros discapacitados sociales ─a saber,

borrachos y drogadictos─ y que nunca se encuentra cómodo en lugares donde hay

más de cuatro o cinco personas.

Yo, sólo soy un tipo huraño que nunca acude a las cenas de

empresa, que sólo se relaciona con otros discapacitados sociales ─a saber,

borrachos y drogadictos─ y que nunca se encuentra cómodo en lugares donde hay

más de cuatro o cinco personas.

A parte de ser así de ermitaño, bajo mi criterio, no hay nada

más decadente que la eterna adolescencia de esa gente que se niega a pasar por

el aro de la madurez. Lo peor de todo es que, a veces, tengo la sensación de

que pertenezco a ese colectivo. Tal vez por eso me odio tres o cuatro veces por

semana.

En fin, que mi mujer es del todo distinta. Es alegre y

sociable, le gustan las reuniones familiares y salir de casa sólo porque sí

─práctica que nunca he entendido. ¿Salir de casa sin un motivo prefijado?─.

Además, tiende a relacionarse con la clase de gilipollas que me resultan

insoportables.

Y, como pasa en todos los

matrimonios, a veces el uno o el otro nos vemos forzados a ingresar en las

actividades de nuestra pareja. Ceder lo justo para aguantar el temporal sin que

las cañas lleguen a partirse.

Si nunca has hecho algo que no te

apetecía una mierda por agradar a tu pareja, es que nunca te has enamorado de

tu pareja. Déjala libre y sigue masturbándote con videoclips casposos de músicos

de éxito.

─Se te nota demasiado cuando no

estás a gusto con la gente, tío… ─me dijo mi mujer en una ocasión, volviendo de

una de sus reuniones de amigos.

─Bueno, no estaba a gusto, pero no

creo que se me note demasiado.

─Le has dicho a N que, si no

le gustaba la gente que estábamos allí, se podía ir a tomar por el culo.

─¡Pero es la puta verdad! ─le dije

yo─. Estábamos allí pasándolo de la hostia y ella con una cara de amargada del

copón y diciendo que nadie le hace caso y tratando de llamar la atención. Si no

estaba a gusto, que se pirase a la mierda, ¿cuál es el problema?

─El problema es que estábamos en su

casa, joder. No sabes comportarte. Ese es el puto problema.

Guardé silencio unos segundos. Noto

enseguida cuando mi mujer se empieza a cabrear y no quería llevarla hasta ese

punto.

Después no me quedó más remedio que

decírselo:

─Será su casa, pero yo estaba allí

porque me ha invitado su novia. A N no la conocía y tampoco me ha caído

demasiado bien. ¡Qué se joda!

─¿Hay alguien que te caiga bien?

─empieza a ponerse sarcástica─ ¡Ah, sí, claro! Los putos yonkis con los

que sales por ahí…

Guardo silencio.

─¿Ahora te callas? ─me dice ella.

Ambos guardamos silencio unos segundos ─¡Vale, pues cállate si quieres! Cuando

te pones así, te mataría… ─me dice.

«¡Que te jodan a ti también!»,

pienso. Pero no se lo digo. Quiero acabar con esta discusión cuanto antes.

Los borrachos, las putas, los yonkis…

ese es mi hábitat. Siempre me he movido en esa sombra de gente despreciable

porque, con todo, me han aportado cosas más positivas que el resto de puta

humanidad que puebla el planeta. No sé, lo marginal no puede llegar más abajo,

¿no? Y tiene en común, lo marginal, con el resto de ecosistemas, que tu cuerpo

y mente se acostumbran a él hasta tal punto que salir en busca de otro te

genera confusión y desoriento.

Mi mujer, en su infinita sabiduría,

lucha por sacarme del submundo en el que me muevo tan ágilmente. Y me presenta

personas, me lleva a eventos y procura que cada vez ande menos en ese lado del

mundo y de la sociedad.

Pero, joder, no me va tan mal, ¿no?

He estado más veces detenido que hospitalizado y conozco mejor al camello de

cualquier colega que a mi médico de cabecera. Eso significa que, al menos, nos

cuidamos en lo físico.

Pero bueno, tengo la sensación de

que me estoy yendo por las ramas y tendrás la sensación de que todo lo que te

estoy contando no significa una mierda, pero te equivocas.

Deja que me explique: si, por

ejemplo, estoy con mi colega Urzúa y me preguntase «¿Llevas una puta tuerca

colgada del cuello?», yo le contestaría que «Me la puse a juego con el

piercing del coño de tu madre» y ambos nos reiríamos y después, si me

apetece en ese momento, le cuento por qué coño llevo una tuerca. O no le cuento

nada, ¿qué más da?

Por eso, cuando una amiga de mi

mujer ─o la amiga de una amiga de mi mujer, no estoy del todo seguro─, me hizo

esa misma pregunta, preferí ser educado: «Sí», me limité a decir.

Es un ambiente que no conozco y me

resulta hostil. No entiendo la insistencia de ciertas personas para tratar

temas que no les conciernen.

─¿Por qué llevas una tuerca en el

cuello? ─me preguntó esa chica.

─La llevo, ya está ─le dije yo.

Pero ella insistía en saber

demasiado.

─¿Te la regaló tu mujer? ¿No sería

mejor llevar tu alianza?

─No tiene nada que ver con mi mujer.

No es una puta alianza. Llevo mi alianza en el dedo, ¿qué coño te pasa? ─le

dije yo.

─Relájate, ¿o qué? ─me dice la

chica.

─¡Joder! No entiendo este puto tercer

grado ─le contesto yo.

─Sí, relájate, anda ─interviene mi

mujer.

─Estoy relajado ─digo yo. Y guardo

silencio sin más.

─Eres un borde ─me dice la chica.

─Tú una gilipollas malfollada.

Se te ve en la puta cara ─le digo yo.

─¡¿De qué vas?! ─me dice la chica─.

¡Pídeme disculpas ahora mismo!

─Sí ─dice mi mujer─, pide disculpas,

¿quieres?

─El problema es que no quiero ─digo

yo.

Tuvimos que irnos antes de lo

planeado. Mi mujer pidió disculpas en mi nombre ─a pesar de que odio que haga

eso─, haciendo un gesto con los dedos, como si yo estuviese borracho.

No lo estaba, lo juro.

Al llegar a casa, discutimos porque

considera que «no hago esfuerzos por encajar con la gente». ¡No me

jodas! ¿Más esfuerzo que aguantar a una gilipollas malfollada

preguntando intimidades sin conocerme?

Esa solía ser una de nuestras

discusiones más recurrentes. Solían basarse en mis malentendidos con sus

compañías y en su incapacidad para ver mis esfuerzos. Nunca discutimos por lo

que ella opina de mis compañías porque suelo estar de acuerdo en que son

basura.

La cuestión es que dejamos de

discutir sobre mi comportamiento entre sus círculos sociales el día en que me

encontraba manteniendo una conversación con un compañero suyo de

trabajo.

─Escucho música con ritmo ─me

decía él─. Es esencial que una canción tenga ritmo para que a mi me llame la

atención.

─¿Escuchas punk y todo eso?

─le pregunté yo.

─No, la verdad ─dijo él─. Me refiero

a bachata, vallenato, reggaetón…

─¡Espera un momento! ─dije yo─. Si

hablamos de música con ritmo, puedo decir que el punk lo tiene,

pero no el vallenato, ¿no lo ves? Estábamos hablando de música,

¿entiendes? MÚ-SI-CA. Tú no estás hablando de música…

Él comenzó a reír nerviosamente y

con la prepotencia de los ineptos ignorantes.

─¿Cómo que no lo son?

─¿Cómo puedes llamar de la misma

forma a una pieza de Beethoven que a un puto reggaetón? ¿En serio una

canción escrita por Freddie Mercury es la misma cosa que lo que pueda

escribir un misógino de mierda que apenas conoce su lengua materna?

─Eso que dices es de intolerantes ─me

dijo él.

─Puede que sí ─le dije yo─. Pero eso

que dices tú es de completo imbécil.

Y, justo cuando la conversación se

estaba convirtiendo en disputa, mi móvil vibró. Yo lo ignoré. Volvió a vibrar.

No pude evitar sacarlo del bolsillo

y mirarlo.

Tenia dos mensajes de mi mujer. El

primero, era una imagen titulada fotografía_de_la_vergüenza.jpeg. El

segundo, también de mi mujer, era el texto «Acaba esta discusión ya. Si no

lo haces, publicaré la imagen en todos los sitios que sea posible».

Abrí la imagen y la observé en

silencio. Busqué a mi mujer con la mirada y la descubrí hablando con otras dos

personas. Me miró, sonrío y sopló al canto de su móvil, como si fuese un

revólver con el que acababa de disparar.

─¿Sabes qué? ─le dije yo al palurdo

con el que hablaba─. Que llevas razón. Siento haberte hablado así, estoy un

poco estresado.

El tipo me dijo que «no me

preocupase, que no ha pasado nada», pero prefirió irse a hablar con otra

persona.

Yo me quedé sentado en un sillón,

mirando por la ventana y empalmando una copa con otra, interactuando lo más

mínimo con las otras personas.

Puta foto…

* *

*

Estábamos celebrando que E no tenía cáncer ─o, al

menos, no era evidente que lo tenía─ y que Urzúa había perdido su empleo.

Recuerdo que fui a cenar a un bar

justo antes de quedar con ellos y que mi mujer andaba con unos compañeros en

cena de empresa o alguna mierda así.

Después de una pizza y tres

cervezas, me iba a casa cuando Urzúa me llamó para decirme que por fin le

habían despedido. Que ya no tenía que aguantar al negrero de su jefe y

que se encontraba feliz. También me dijo que tenía bien de guita porque

el habían dado una indemnización de la hostia.

Quedamos en vernos en otro bar, uno

especializado en birras de todo el mundo y al que no solíamos ir por lo

caro que era. Esa noche pagaba Urzúa y llevaba varios ceros en la cuenta: era

la hora de quemar nuestra ciudad.

─Llama a E ─me dijo Urzúa,

antes de colgar─, a ver si le dejan escaparse.

Llamé a E y, en un principio,

protestó por la hora.

─Aún es pronto, cabrón ─le dije yo─.

¿Quieres un trago? Paga Urzúa…

─¿Urzúa? ¿Desde cuándo tiene un puto

duro?

─Desde que lo han despedido

─contesté─. Ven a tomar algo, será cosa de poco.

─No creo que me deje este…

─me dijo él.

Este, era su novio. E acabó

casándose con él: un tipo serio que trabaja en una gestoría.

─¡Joder! ─le dije yo─. Déjale un

poco de correa suelta a tu chico para que salga a celebrar algo con los

colegas…

─¿Me vas a decir que tu mujer está

conforme con que salgas por ahí entre semana? ─me dijo él, con tono sarcástico.

─¡Mi mujer está de cena! Mira, Urzúa

me ha dicho que te llame, pues yo te llamo.

Oí una voz al otro lado del

teléfono. Era la voz del chico de E, perdiendo lo paciencia.

─¿Se puede saber qué coño quieren

ahora tus amigotes?─ dijo él, notoriamente cabreado.

─¡Dile que se ponga! ─le dije yo a E.

«Que te pongas. Es de Ruedas»,

pude oír que le decía E a su novio.

─¿Qué? ─me dijo en tono seco.

─Que tenemos que celebrar que E no

tiene cáncer ─le dije yo.

─¿Estás borracho? ─me preguntó.

¡Qué pereza me ha dado siempre

contestar a ese tipo de pregunta!

─Venga, ¿eres su padre o algo así?

─le dije yo─. Deja que salga a divertirse un poco.

Colgó malhumorado, pero recibí un

mensaje a los pocos minutos. E se apuntaba a la fiesta.

Una noche más, los tres

mosqueteros, salíamos con la intención de pasar un buen rato.

Estuvimos en el sitio de las

cervezas de exportación hasta que nos echaron. De ahí, buscamos algún otro bar

abierto, pero no había ninguno en la zona. Fuimos al casino para que nos

pusieran de beber, pero a la tercera ronda Urzúa comenzó a discutir con la

camarera por el precio de las consumiciones, así que nos marchamos de allí

antes de que nos partiesen la cara ─se estaba poniendo pesado de cojones─. Les

propuse ir al puticlub a seguir dando tragos, pero E se puso moralista

sobre el tema ─lo hace siempre que se emborracha, apelando a que nunca

hacemos planes inclusivos, como ir a un boys por ejemplo─, así que

acabamos comprando litros de cerveza en una gasolinera de las que están

abiertas las veinticuatro horas y bebiéndolas tirados en un parque.

No sé a qué hora llegué a casa, ni

cómo nos despedimos, ni qué pasó en los últimos instantes de aquella noche.

Tengo recuerdos que acuden a mí como

flashes.

Recuerdo entrar en mi casa con mucha

dificultad. Recuerdo alumbrar con mi teléfono en la oscuridad para no despertar

a mi mujer, pero despertarla de todas formas porque me iba chocando con

absolutamente todo lo que había en mi casa.

Recuerdo que me tumbé en la cama con

la ropa puesta y que todo me daba vueltas, así que me levanté para echar la pota

y que, durante mi vomitona, la puerta del baño se abrió por una ranura,

apareció la mano de mi mujer y me tiró el pijama dentro del cuarto.

Recuerdo que me desnudé y traté de

darme una ducha, pero lo consideré peligroso en ese momento, así que me limité

a ponerme el pijama ─un pantalón de baloncesto dos tallas más grandes de la mía

y una camiseta de tirantes─ y que, cuando me dirigía a la habitación, todo me

dio un vuelco y mi mujer me gritó desde el dormitorio «¡Al sofá!», y que

yo obedecí.

Luego, la oscuridad. El maldormir

cercano al coma etílico. La nausea capada por pereza.

Me desperté echo una mierda, pero mi

mujer sonreía.

En aquel momento yo no era

consciente, pero hacía referencia a aquella imagen. Aquella que ella misma

tituló como fotografía_de_la_vergüenza.jpeg.

Yo no recordaba cómo había llegado

al sofá. Ella después de oír un golpe seco contra el suelo, se levantó y tomo

aquella fotografía: al tratar de tumbarme en el sofá, calculé mal y me senté

con medio culo fuera. Eso hizo que me cayese para atrás y que me diese un

fuerte golpe en la cabeza contra el suelo. Quedé con las piernas encima del

sofá y el torso retorcido, por lo que procuré ponerme recto, acabando mis pies

sobre el respaldo y mi cuerpo en diagonal con el suelo. Eso hizo que los

pantalones se me subiesen por los muslos, dejándome un testículo al aire. Como

la postura de mi cuello era incómoda y mi cabeza apoyaba en el suelo, busqué

con mis manos algo mullido a mi alrededor, sin la fuerza suficiente como para

enderezarme. Encontré únicamente la cama del perro, por lo que me la acerqué,

eché al perro y apoyé la cabeza en ella. Mi perro, al verse sin un sitio donde

dormir, se subió al sofá y se acurrucó bajo mis piernas. Yo tenía mucho calor y

estaba mareado, así que estiré mis brazos ocupando el frío suelo al máximo.

Mi mujer observó toda la situación

─que ella asegura que duró varios minutos─, desde el momento en que mi cabeza

chocó contra el suelo hasta el momento en que me dormí.

Se colocó a mi lado y me hizo esa

foto desde arriba. Como si una bomba hubiese explotado en la calle y yo hubiese

entrado por una ventana, despedido por la onda expansiva.

* * *

La

primera vez que usó esa foto contra mí, fue cuando hablaba con el imbécil de su

amigo, el de la música con ritmo, pero ha vuelto a usarla como arma

disuasoria cada vez que considera que me paso de la raya.

A veces me planteo si no sería mejor

hacerla pública yo. Subirla a internet y que todos puedan verme. Eso anularía su

poder. Luego pienso en mis padres, mis hermanos, mis sobrinos y ─¿quién sabe si

el día de mañana?─ mis hijos. Si sueltas algo a la red, es muy posible que no

sepas dónde acaba y, si no sabes dónde está, es imposible pararlo.

Así que, cuando estoy empezando a

alterarme en una conversación con alguien que no termina de convencerme como

ser humano, meto mi mano en el bolsillo y, cuando mi móvil vibra, me trago mi

orgullo y me marcho a otro asunto.

Comentarios

Publicar un comentario